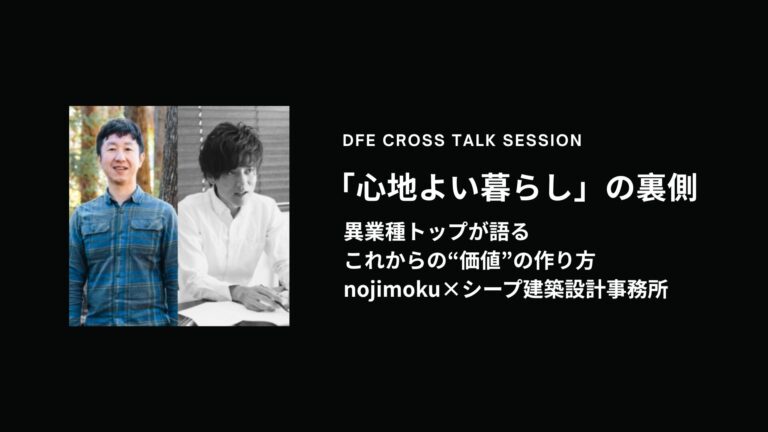

現代社会がスピードと効率を追求する一方で、多くの人が心の安らぎや本質的な豊かさを「暮らし」の中に求め始めている。そんな時代の要請に応えるかのように、それぞれのフィールドで「心地よい暮らし」を創造している二人の経営者がいる。

一人は、三重県熊野という林業の聖地から、常識にとらわれない発想で木材の新たな価値を発信する株式会社nojimokuの代表取締役 野地伸卓氏。もう一人は、大阪を拠点に、施主一人ひとりの想いを丁寧に紡ぎ、唯一無二の住空間を形にする株式会社シープ建築設計事務所の代表取締役 浜砂陽生氏。

奇しくも1979年生まれの同い年。若き日に音楽に情熱を注いだ元バンドマン。そんな共通点を持つ二人が、「暮らし」「仕事」「未来」をテーマに語り合った。これは単なる対談レポートではない。変化の激しい時代を生き抜くためのビジネス哲学、そして、これからの「価値」の作り方を紐解く、すべてのビジネスパーソンに贈る思索の記録である。

序章:反骨と音楽、それぞれの原点

対談は、二人の意外な共通点を探る自己紹介から始まった。その言葉の端々には、現在の独創的な経営スタイルに繋がる原点が隠されていた。

野地氏:「僕は三重県の熊野市で製材所を経営しています。1979年生まれです。熊野で生まれ育ち、高校を卒業するまで過ごしました。正直、田舎の雰囲気と、家業である林業の後継ぎというのが嫌でたまらなかった。その反発心から、大学進学を機に東京へ出ました。そこで音楽にのめり込み、現実逃避の日々を送っていたんですが…24歳の時に熊野へ連れ戻され、そこからずっと製材業一筋です。だから、バンドと製材所しか知らない。言わば、世の中の底辺しか知らない人間なんです(笑)」

浜砂氏:「私も1979年生まれ、野地さんとは同級生ですね。大阪の高槻という住宅地で生まれ育ちました。私も同じようにバンド活動に明け暮れていましたが、自分の才能のなさにいち早く気づいてしまった(笑)。親父が大工をしていた影響もあり、大工の手伝いをする中で、作る側よりも設計する方に興味が湧いたんです。バンドを辞めて専門学校に通い、2つの設計事務所での修行を経て独立しました。今、事務所を大阪市内で構えて10年ほどになります」

家業への反発、音楽への没頭。一見、キャリアの「寄り道」とも思える経験。しかし、既存の枠組みを疑い、自らの表現を追求したこの時期が、後に野地氏の常識を覆すブランディング戦略や、浜砂氏の施主に徹底的に寄り添うデザイン哲学の礎となったことは、想像に難くない。キャリアの初期衝動が、その後のビジネスの根幹を形成していく。その好例がここにある。

課題を価値へ。逆転の発想が生んだ「AMASUNA」プロジェクト

対談の核心に迫る最初のテーマは、野地社長が仕掛ける新プロジェクト「AMASUNA(余すな)」だった。これは、ビジネスにおける課題解決の本質を突く、示唆に富んだストーリーだ。

野地氏:「私たちの会社は、熊野という地理的に不利な場所で生き残る必要がありました。大阪へ売りに行けば吉野材、名古屋へ行けば木曽材と、各地の強豪と戦わなければならない。そこで、どこにも負けない品質を追求し、木の色や節の大きさ、木目まで厳しく管理する独自の『NOJIS規格』を設けたんです。おかげで多くのお客様に選んでいただけるようになりましたが、同時に大きな問題が生まれました。『歩留まり地獄』です。規格を厳しくすればするほど、そこから外れる『端材』が大量に出てしまう。まさに、端材の屍の上に、今のビジネスが成り立っている状況でした」

このジレンマに対し、野地氏は驚くべき一手を打つ。それは、課題そのものをブランドに変えるという、まさに逆転の発想だった。

野地氏:「ある日、工場見学に来たプロダクトデザイナーにこの悩みを打ち明けたところ、『面白いじゃないですか』と。そこから『余すことなく木材を使い切る』というコンセプトで『AMASUNA』プロジェクトが生まれました。規格からこぼれ落ちた木材を、あえて逆から読んで『SIJON』という新たな規格として価値を与え直す。そして、この想いを伝える方法もユニークにしたかった。AMASUNAのローマ字表記が、僕にはヘヴィメタルバンドのメタリカのロゴに見えたんです。だから、ロゴもメタリカ風に(笑)。叫ぶメッセージは『環境平和』や『木材を大切に』。このギャップや面白さに共感してくれる設計事務所さんや施主さんと一緒に、新しい価値を作っていきたいんです」

この話に、浜砂氏も「それは面白いですね。どんな端材なんですか?」と深く引き込まれていく。ビジネスとは、課題を解決すること。しかし、多くの場合、我々は課題を「無くす」ことばかりに注力しがちだ。野地氏の挑戦は、課題を「活かす」ことで、新たな市場と共感を生み出せることを証明している。これは、あらゆる業界のビジネスパーソンが学ぶべき、価値創造の新しいアプローチと言えるだろう。

未来の暮らしを探して。ヨーロッパの「ローテク」が示す道

「AMASUNA」の根底に流れるサステナビリティへの意識。野地社長の視線は、国内だけでなく世界へと向いている。最近訪れたヨーロッパでの体験は、日本の「心地よい暮らし」の未来を考える上で、重要なヒントを提示した。

野地氏:「先日、スイス、ドイツ、デンマークを視察してきました。彼らの建築における環境意識の高さには衝撃を受けました。例えば、製材所で出るおが屑や端材を固めて、厚さ70cmもの木の壁を作り、それを断熱材にしているんです。これは、家を解体する時の環境負荷まで考えてのこと。さらに、彼らはロシアからのガス供給というエネルギー安全保障上のリスクを常に意識しているため、いざとなればその木の壁を『燃料ストック』として燃やして暖をとることまで想定している。建築に対する思想の深さが、日本とは全く違いました」

野地氏がヨーロッパで見たのは、最新のスマートハウスといった「ハイテク」ではない。むしろ、自然素材を最大限に活かす「ローテク」の叡智だった。

野地氏:「彼らは、建築一棟あたりのCO2排出量を数値化し、それを削減することが法律で義務付けられつつあります。そうなると、木材を建築物として使うことで炭素を個体化(固定)し、大気中のCO2を減らすという考え方が非常に重要になる。これはまさに僕らの『AMASUNA』が目指す世界観です。手仕事の技術が世界最強レベルの日本だからこそ、このローテクの分野で世界をリードできる可能性があると感じました」

この話は、浜砂氏のような設計のプロフェッショナルにとっても新鮮な視点だった。「断熱材を木で、というのは考えたことがなかった」。木を単なる仕上げ材や構造材として見るのではなく、家の性能や環境負荷、さらにはエネルギー問題まで解決しうる「機能材」として捉え直す。この視点の転換こそ、これからの「心地よい暮らし」をデザインする上で不可欠な要素となるだろう。

魂を込める場所。職人か、アーティストか。

グローバルな視点から、再び個々の仕事の哲学へと話は戻る。浜砂社長の仕事への向き合い方は、野地社長とはまた違う、静かながらも確固たる信念に満ちていた。

浜砂氏:「私の事務所は、基本的に『お客さん主体』です。お客さんがどんな暮らしを望み、どんな建物を建てたいのかを徹底的にヒアリングし、それを形にするのが私の仕事。だから、設計士としての自分の作家性や主張を前面に出すことは、ほとんどありません」

一見、控えめなスタンスに聞こえるが、プロとしての矜持は細部に宿る。

浜砂氏:「ただ、お客さん自身が気づかない視点、特に『目線』には細心の注意を払います。高槻のような住宅密集地では、外からの視線を遮るプライバシー(閉鎖性)と、家の中で感じる光や風の心地よさ(開放性)という、相反する要素をどう両立させるかが非常に重要。その最適なバランスを見つけ出すのが、私の役割だと思っています」

この誠実な仕事ぶりを聞いた野地社長は、感嘆の声を漏らす。

野地氏:「なるほど。それはまるで、自分の曲を演奏するアーティストではなく、依頼主の楽曲を最高の技術で表現する『スタジオミュージシャン』のようですね。素晴らしい職人魂を感じます」

「職人」として施主の想いを完璧に具現化する浜砂氏。対して、「アーティスト」のように自社の思想や物語をコンテンツとして発信し、ファンを巻き込んでいく野地氏。アプローチは対照的だが、「顧客(施主)に最高の価値を届けたい」というゴールは同じだ。自社の強みはどこにあるのか。自分たちは「職人」なのか「アーティスト」なのか。この問いかけは、自社のポジショニングやマーケティング戦略を考える上で、一つの重要な指標となるに違いない。

激動の20年、そして未来への羅針盤

業界に身を置いて約20年。二人は、その変化の渦中で何を感じ、これから先の10年をどう見据えているのか。

浜砂氏:「この20年で建築業界は大きく変わりました。法改正は毎年あり、特に近年は構造計算や断熱基準が厳格化され、一つの案件にかかる時間と労力は格段に増えています。そして何より大きいのが、お客さんの変化。Instagramなどで誰もが膨大な建築事例にアクセスできるようになった。結果、お客様の知識レベルや要求は非常に高くなり、打ち合わせでは、なぜそのデザインは可能なのか、なぜこれは不可能なのか、法律や土地の条件と照らし合わせながら、一つひとつ丁寧に説明する必要があり、本当に神経を使います(笑)」

野地氏:「製材業界も、大手による規模拡大と寡占化が進み、私たちのような中小企業は常に変革を迫られています。これからの10年、国内の住宅着工数が減少していくのは明らか。だから、私たちは木材の販売量(立米)を追い求めるビジネスモデルから脱却しなければならない。目指すのは『0立米(りゅうべい)でいかに収益を上げるか』。工場見学ツアーや、私たちが開発した『製材ゲーム』というボードゲームもその一環です。製材業を基盤としながらも、そこから生まれるコンテンツやサービスで新たな収益源を確保する。もしくは、円安を追い風に、品質の高い日本の木材や『焼き杉』のような伝統技術を海外に展開していく。常に新しい道を模索し続ける必要があります」

市場の変化、顧客の変化、そしてテクノロジーの変化。二人の言葉は、どの業界にも共通する現代ビジネスの縮図だ。縮小する市場で生き残るためには、浜砂氏のように「より深く、濃い顧客との関係性」を築くか、野地氏のように「既存事業の枠を超えた、新たな価値」を創造するかの戦略が求められる。あなたの会社は、どちらの未来を選ぶだろうか。

終章:これからの時代に「面白い仕事」をするために

対談の終わりに、二人はこれからの仕事への想いを語った。

野地氏:「経営者としてお金の悩みは尽きませんが、それを一旦脇に置いた時、結局何をしたいかと問われれば、『面白いこと』がしたい。林業や地方はネガティブに捉えられがちですが、『あの会社、なんだかいつも楽しそうだな』と思ってもらいたい。社員にも、会社に来るのが面白いと感じてほしい。今日のこの出会いのように、発信を通じて面白い人たちと繋がり、一緒に何かを仕掛けていけたら、それが一番の喜びです」

浜砂氏:「私は、自分が経営者だという意識はあまりないんです。本当に自分が好きだと思うこと、面白いと感じることをただやっているだけ。社員に対しても、そんな自分勝手な私を手伝ってくれてありがとう、という感謝の気持ちしかありません。シンプルに、それだけですね」

「面白い」「好き」――。

ビジネスの文脈では、時に非効率で、非合理的な言葉と見なされるかもしれない。しかし、AIが仕事を代替し、社会が複雑化していくこれからの時代、最後に人の心を動かし、他社との決定的な差別化を生むのは、この人間的な「熱量」ではないだろうか。

「心地よい暮らし」とは、単に快適な空間を指すのではない。作り手の哲学や情熱、そして物語が感じられるものに触れた時にこそ、人は真の心地よさを感じるのかもしれない。

野地氏と浜砂氏。二人の仕事の流儀は、そんなこれからの時代の「価値」のあり方を、私たちに静かに、しかし力強く教えてくれている。

編集後記

今回の対談の企画者であり、司会進行を務めさせていただいたDFE代表 向井です。

画面越しに始まった対談は、冒頭の自己紹介で野地社長と浜砂社長が同い年、そして元バンドマンという共通点が判明した瞬間から、一気に熱を帯びました。まるで旧知の仲のように、時に笑い合い、時に真剣な眼差しで互いの言葉に耳を傾けるお二人の姿が、非常に印象的でした。ビジネスの対談でありながら、そこには心地よいセッションのようなグルーヴ感が生まれていたように思います。

「製材業」と「建築設計業」。畑は違えど、「暮らしを作る」という一点で交わるお二人の話は、まさに現代を生きる私たちへのヒントに満ちていました。

野地社長が語る「端材の屍の上にビジネスがある」という強烈な課題意識と、それを「AMASUNA」というユーモアと哲学に満ちたプロジェクトへ昇華させるクリエイティビティ。これは、あらゆるビジネスが直面する課題を、新たな価値に変えるための「逆転の発想」そのものでした。

一方、浜砂社長の「自分の主張はない。お客さんの想いを形にするだけ」という言葉。その裏には、プロとして顧客の想像を超えるクオリティで応えるという、静かで熱い「職人魂」が確かに存在していました。紹介だけで仕事が途切れない理由が、その誠実な姿勢から痛いほど伝わってきます。

「アーティスト」のように自らの物語を力強く発信する野地社長と、「スタジオミュージシャン」のように依頼主の想いを完璧に表現する浜砂社長。どちらのスタイルが正解ということではなく、自社の哲学と強みを深く理解し、それを貫くことが、代替不可能な価値になるのだと、改めて学ばせていただきました。

対談中、個人的にワクワクしたのは、浜砂社長が「高槻の住宅街に、野地さんの木を使った家があったら面白い」と語った瞬間です。この記事をきっかけに、そんな夢のコラボレーションが実現したら…と想像するだけで、胸が高鳴ります。規格から外れた「SIJON」の木材が、浜砂社長の繊細な設計によって、誰かの暮らしを彩るアクセントになる。そんな未来を見てみたいと、心から願っています。

最後に、この記事を読んでくださった皆様へ。

日々の仕事に追われる中で、私たちはつい「何をすべきか(What)」ばかりを考えがちです。しかし、お二人の話は、なぜそれをするのか(Why)、そして、それをどう楽しむか(How)という根源的な問いを、私たちに投げかけてくれたように思います。

あなたの仕事には、どんな「面白い」や「好き」が隠されていますか?この対談が、皆様の「暮らし」と「仕事」を、ほんの少し豊かにするきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。

改めまして、お忙しい中、貴重なお話を聞かせてくださった野地社長、浜砂社長に心より感謝申し上げます。そして、最後までお読みいただいた読者の皆様、誠にありがとうございました。

関連リンク

株式会社nojimoku https://nojimoku.jp/

株式会社シープ建築設計事務所 https://sheep-54-architecture.jimdofree.com/