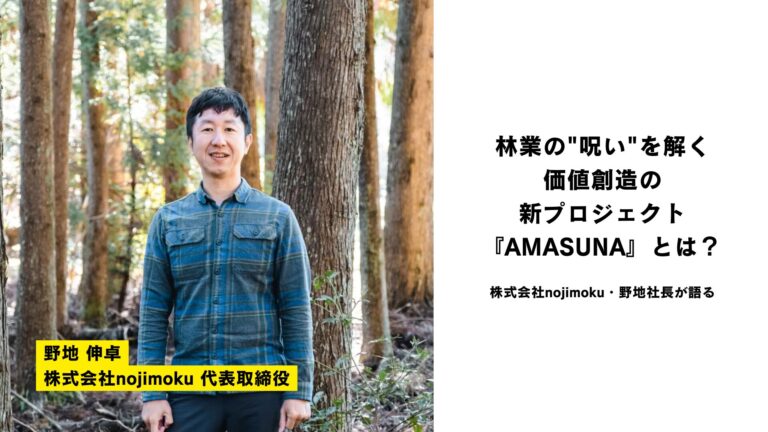

- 野地 伸卓(以下、野地社長): 株式会社nojimoku 代表取締役

- 向井 隆昭(以下、向井): 株式会社データ・ファー・イースト社(DFE) 代表取締役

海と山、その豊かな自然に抱かれる神秘的な場所としても有名な三重県熊野市。そのイメージとは裏腹に時に「陸の孤島」とも呼ばれるこの地で、60年以上の歴史を刻む株式会社nojimoku。そのnojimokuの3代目社主として家業を継いだ野地伸卓社長は、かつてプロを目指したバンドマンという異色の経歴を持つ。

彼が掲げるのは「バンドのような会社経営」。ロックバンドのように各パートがそれぞれの役割を担い、その責任を全うするというスタイルだ。野地社長は木材を丸太から角材や板材に加工する製材業界の常識や固定観念を「呪い」と呼び、それを解き放つかのように次々と新たな挑戦を仕掛け、業界全体だけでなく建築家や木にこだわった家を建てたいと考えるエンドユーザーにまでそのポジティヴな影響を広げ続けている。

nojimokuは高品質を追求する。だが、高品質を追求するがゆえに生まれる大量の「ロス」というジレンマから生まれたのが、新プロジェクト『AMASUNA(アマスナ)』だ。

今回は、そんな規格外の経営者・野地社長と、DFEの向井が、その哲学と野望について語り合った。予定調和を嫌う二人のセッションから、ビジネスの新たな可能性が見えてくる。

向井: 野地社長、今日はよろしくお願いします!それにしても、相変わらずいいガタイですよね(笑)。またパンプアップしました?

野地社長: いやー、筋トレは一応続けてますんで。

向井: 読者の皆さんのために、まずは野地社長の自己紹介からお願いしたいんですけど、これがまた面白い経歴で。

野地社長: いやいや、自己紹介ですか…本当に薄っぺらいですよ(笑)。僕の経歴なんて、地元の高校卒業して東京の大学へ行って、卒業後はバンド活動に明け暮れてました。そのあと、このnojimokuに入社した、っていうだけですからね。

向井: 最高にクリエイティブで独特で分厚いじゃないですか!僕もミュージシャンを志して、その後DFEに入社したっていう近しい経歴なんで勝手に野地社長に憧れてるところあるんですが。

野地社長: いやもう恥ずかしいんですよ、色んなところで「プロフィールください」って言われて、僕だけいつも薄っぺらいプロフィールで(笑)。

向井: 誰よりも濃いいですよ!攻めてる人生だと思います。野地社長は3代目でいらっしゃるんですよね?

野地社長: そうです。祖父が立ち上げて、親父が継いで、2023年に僕が3代目になりました。ちょうど会社が60周年を迎えたタイミングですね。

向井: そういう会社の歴史を背負うっていいですよね。会社が醸成してきた文化とか想いとかお客様とかを未来に受け継げるって幸せなことだと思います。3代目が元バンドマンっていうのが、さらに最高じゃないですか。社長の経営スタイルって、まさに「バンド経営」ですよね。

野地社長: そうなんですよ。僕が目指しているのは、矢沢永吉さんみたいなソロアーティストじゃなくて、メンバー(社員)それぞれのパートがあって、みんなでセッションしながら面白い曲=事業を作っていく、そんな会社なんですね。なのでバンドで培った経験みたいなものは今の経営に活かされていますよね。最近取り組み始めた『AMASUNA』もまさにそんな感じで生まれたプロジェクトです。

向井: では、ここからはその新プロジェクト『AMASUNA』について詳しくお話をお聞きしたいんですが。どういう背景からこのAMASUNAは始まったんですか?

野地社長:nojimokuがある熊野は、正直言って利便性の悪い「陸の孤島」なんですよ。人口もどんどん減っていく中で、どうやって売上を伸ばすのか、製材所としてこれからできることは何なのかを考えなければならない。そうなると、自然と答えは外に打って出るしかないということになる。でも、ただ製品を売るだけじゃ他の製材所と同じじゃないですか。それだけだと何も変わらないからダメな訳で、「nojimokuだけの何か特別なもの」がないと誰も見向きもしてくれない。そう考えていたんですよ。

向井: その「特別なもの」とは何だったのでしょう?

野地社長: 突き詰めたのは「品質」と、僕たちにしかない「オリジナリティ」ですね。木材には国の「JAS規格」という基準があるんですが、僕たちはそれより遥かに厳しい自社基準『NOJIS規格』を作ったんです。

向井: すごいな!国の規格を超える自主規格の『NOJIS規格』面白いですね。その自らを高めていった結果として、新たな課題が生まれてしまったということですかね?

野地社長: そうなんです。基準を厳しくすると、どうしてもロスが大量に産まれてしまうんですね。僕たちのNOJIS規格では、仕入れた丸太のうち製品にできるのはたったの30%なんです。残りの70%は製材時のおがくずや加工くず、そして製品にならない端材となり、それに輪をかけて品質規格に満たない不良品が出てしまう。これらはnojimokuでは「ロス」として捨てられたり、売れたとしても格安だったりと、同じ丸太から出てきた木材であるにもかかわらず悲惨な末路を辿っています。この「もったいない」状況を、僕は業界の「呪い」だと思ってて。高品質を追求するがゆえに生まれたジレンマですね。

向井: 自らの品質を厳しくしたが故に70%もロスが生じた…それはまさにジレンマですよね。外に打って出るために、突き詰めた「品質」と「オリジナリティ」によって、唯一無二のnojimokuを確立できた。それはマーケティングとしても、ブランディングとしても、品質としても成功しているんだけれどもロスを見ない振りはできないということかぁ。

野地社長: 僕たちの木材は、問屋から材木店、工務店を経て、最終的に家を建てる消費者(施主)さんの元に届きます。この流通の中で、僕たちは最終消費者である施主さんに直接アプローチするために、厳しい品質とオリジナリティを打ち出すというマーケティングを意識しているんですね。施主さんが「nojimokuの木を使って家を建てたい」と指名してくれるようになれば、流通の力学を変えられる。木材の価格は相場で決まることが多いですが、「nojimokuの木を使いたい」って施主さんからの指名買いなら、僕たちが価格の決定権を握れますからね。

向井: ジレンマという呪いを解くための挑戦が『AMASUNA』なんですね。

野地社長: ええ。以前、大阪で講演したのがきっかけで、福井、京都、愛知のバラバラな場所にいるデザイナーさんや猟師さんといった全く業種の異なる人たちと出会うことができたんです。彼らが工場見学に来てくれた時に、僕たちが「ロス」と呼ぶものを見て「なんでこんな良いものを捨てるの?」と、ロスの部分をまるで宝の山のように目を輝かせて見てたんですよね。

向井: 視点が違う、立場の違いから新しい発見ですね。

野地社長: そこからウェブで打ち合わせしたりしながら皆で話し合っていると「余すことなく使おう」というコンセプトが生まれて。だったらこのユニット名も必要だなと、ユニット名を考えている時に、ふとローマ字で「AMASUNA」と書いてみたんですよ。でそれをデザイナーさんに見せてみて、字の並びから何となくハードロックバンドのメタリカのロゴに寄せてみてと伝えるとその場でアレンジしてくれて、結果いい感じだなと(笑)。

向井: ここで、まさかのメタリカ(笑)!

野地社長: そうそう(笑)。どうせ自分たちでメッセージを伝えるなら、地球に優しいとか、SDGsとか、そういうストレートな表現はなんだか性に合わなくてダサいなと思って。逆張りしようと。あえて地球をぶっ壊してそうなメタルやハードロックのイメージで、実はめちゃくちゃエコなことやってる、っていうギャップが面白いかなって。打ち合わせで出てきたキーワードを並べて、それを歌詞に見立ててAIに「この歌詞でメタリカ調の曲作って」ってお願いして、テーマソングまで作りました(笑)。

テーマソング『アマスナ』 https://suno.com/s/Zprjd5zEQwWfgd8f

向井: 最高ですね(笑)。でも、『AMASUNA』は単にロス材を使った製品を作るというプロダクトの観点というユニットではないんですよね?

野地社長: ええ、僕たちは「概念」を作りたいんです。デザイナーさんから「規格外品にこそ、新しい規格を作るべきだ」という面白い提案があって。僕たちの厳しい基準が『NOJIS規格』だから、その逆で、規格外品の価値基準を『SIJON(シジョン)規格』と名付けました。

向井: ノジスの逆でシジョン!うわ、それ面白い!やっぱり発想がすごいなあ。

野地社長: 『SIJON』という新しい価値基準を市場に提示していくんです。例えば『SIJON』だけで建築物を作ってみたり、音楽やアートと融合させたり。固定観念を壊して、価値がないと思われていたものに、新たな価値と物語を与えていく。それが『AMASUNA』の活動の本質になるんじゃないかなって。

向井: AMASUNAのプロジェクトとは、別のラインとのことですが、製材所ってどんなお仕事をしているのかを伝えるアプローチとして『セーザイゲーム』っていうのが生まれたんですよね。

野地社長: 僕たちの仕事のすごさって、言葉で説明するより、実際に製材を体験してみないとわからないじゃないですか。だから、製材を疑似体験できるシミュレーションゲームを作ったんです。丸太の見極めから製材、販売までを体験して、いかに利益を出すかを競う。これが今、全国の学校教育の現場からも「木育に使える」と注目されてて、結構バズってるんです。

向井: 遊びを通じて業界のリアルを伝えるわけですね。製材所のお仕事を疑似体験できると、将来製材所で働きたいって子どもたちも出てきますもんね。今開催中の大阪関西万博のパビリオンにもnojimokuの木が使われているとか。

野地社長: 本当にありがたいことです。隈研吾さんが設計したカタール・パビリオンにも木材が使われましたし。隈さんとは以前からお仕事させていただいてたので、「ああ、のじもくね」みたいな感じで(笑)。やっぱり、面白いことを本気でやってると、面白い人たちが自然と集まってくれる。まさにバンドと一緒ですよ。河瀨直美監督のシグネチャーパビリオンは学校を移築したんですが、そこのデッキ材はnojimokuの木材が使われていますね。nojimokuの価値を消費者にわかりやすく伝えることができるのは、こうしたビッグネームとのお仕事も大きな役割を担ってくれています。

向井: これからの『AMASUNA』、そしてnojimokuの展望を聞かせてください。

野地社長: 『AMASUNA』はまだ始まったばかり。プロダクトを作るのか、概念を伝えるメディアになるのか、これからメンバーとセッションしながら決めていきます。でも、この活動に面白がってくれる人たちを巻き込んで、何かデカいことをやりたいというのは一貫していてですね。例えば、この熊野で「AMASUNAフェス」みたいな音楽フェスを開催するとか。

向井: フェス!絶対行きますよ!フランクフルト焼くん手伝います(笑)。僕の地元高槻でも「高槻魂(たかつきだましい)」っていう無料フェスを、地元の先輩たちがもう10年以上やってるんで、何かきっかけになったらいいですよね。

野地社長: おお、そうなんですか!ぜひ!それとは別で、僕個人の究極の目標は「0リューベで売上が上がること」です。

向井: 0リューベ?木材を1本も売らずにってことですか?

野地社長: そう。木材というモノ、つまり「リューベ(立方メートル)」という単位で測られる量を売るのではなく、僕たちの活動や思想、ストーリーといった無形の価値(付加価値)を最大化していく。それが僕の目指す経営の理想形です。まあ、そのためにも、まずは面白いことをやり続けないとですね。

向井: いやー、今日は本当に刺激的な話をありがとうございました。今後の活動、そして「熊野 AMASUNA フェス」の開催を心から楽しみにしています!

野地社長: こちらこそ、ありがとうございました!ぜひまた遊びに来てください。

Q1. バンドマンから3代目社長へ。異色の経歴を持つ野地社長が目指す経営スタイルとは?

A. ソロアーティストではなく「バンド」のような会社経営です。社長がワンマンで引っ張るのではなく、メンバーである社員一人ひとりが各パートのプロとして責任を持ち、全員でセッションしながら面白い事業(曲)を創り上げていくスタイルを目指しています。

Q2. 高品質を追求する「NOJIS規格」が、なぜ業界の「呪い」になっていたのですか?

A. 国の基準より遥かに厳しい自社基準を設けた結果、仕入れた丸太のうち製品になるのはわずか30%。残り70%は品質に問題がなくても「ロス」となり、価値を認められないというジレンマがありました。この「高品質=大量のロス」という構造的な課題を「呪い」と表現しています。

Q3. 新プロジェクト『AMASUNA』のコンセプトが「メタリカ」なのはなぜですか?

A. 「余すことなく使う」という真面目なコンセプトを、よくある「地球に優しい」といったストレートな表現で伝えるのは「ダサい」と考えたからです。あえて破壊的なイメージのあるハードロック/メタルの世界観で表現することで生まれるギャップや面白さを重視しました。遊び心と逆張りの精神から生まれたコンセプトです。

Q4. 「NOJIS」の逆で「SIJON」という新概念が面白いです。これはどういうものですか?

A. これまで「ロス」とされてきた規格外品に、『SIJON規格』という新しい価値基準を与える試みです。単にモノを売るのではなく、価値がないとされたものに新たな物語と市場(しじょう)を創り出す「概念」そのものを生み出すことを目指しています。

Q5. 究極の目標として「0リューベで売上が上がること」を掲げていますが、これはどういう意味ですか?

A. 木材という「モノ」の量(リューベ=立方メートル)に依存して売上を立てるのではなく、活動や思想、ストーリーといった「コト」(無形の付加価値)で事業を成り立たせるという経営の理想形です。モノからコトへの価値転換を目指す、野地社長の究極のビジョンと言えます。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

弊社代表の向井と、株式会社nojimokuの野地社長は「元バンドマンの経営者」という珍しい共通点もあり、いつもビジネスの枠を超えた刺激的な会話が繰り広げられます。今回の対談は、そんな二人のセッションから生まれる熱量を、ぜひ読者の皆様にもおすそ分けしたいという想いから実現しました。

「業界の呪い」「バンド経営」「NOJISとSIJON」――。

取材中、野地社長の口から飛び出すキャッチーな言葉の数々に、私たちは何度も唸らされました。その言葉の裏には、長く続く家業を背負い、業界の未来を真剣に考えるからこその、深く、そして熱い哲学が流れています。

特に新プロジェクト『AMASUNA』は、単なる環境配慮やSDGsといった言葉だけでは語れない、もっとラディカルで面白い挑戦だと感じました。常識を疑い、それを破壊することさえ楽しみながら、全く新しい価値を市場に問いかける。そのパンクロックな姿勢は、変化の激しい時代を生きるすべての経営者にとって、大きなヒントになるのではないでしょうか。

「0リューベで売上を立てる」という壮大な夢。そして、いつか熊野の地で開催されるかもしれない「AMASUNAフェス」。nojimokuが仕掛ける”面白いこと”から、これからも目が離せません。

株式会社nojimoku ホームページ https://nojimoku.jp/