ニュースなどで耳にする「懲戒免職」。

これは公務員に科される、最も重い懲戒処分です。民間企業の「クビ」とは意味や影響が異なります。

この記事では、「懲戒免職」とは何か、懲戒解雇との違い、退職金や失業保険の扱い、再就職への影響までをわかりやすく解説します。

懲戒免職とは、公務員に対して適用される最も重い懲戒処分です。

地方公務員法や国家公務員法に基づき、非違行為(違反行為)を理由に、その職を強制的に失わせる処分です。

公務員の懲戒処分には一般的に以下の4種類があります。上から軽く、下へいくほど重い処分です。

- 戒告:口頭または書面による厳重注意

- 減給:給与の一定割合をカット

- 停職:一定期間の職務停止(給与も支給停止)

- 免職(懲戒免職):職を失い、再任用も原則不可

懲戒免職は、単なる退職ではなく「不名誉な解雇」として公的記録に残る重大な処分です。

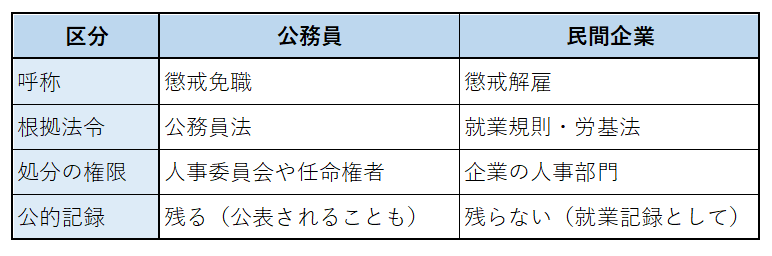

懲戒免職は、公務員に適用される処分です。

民間企業では、同様の立場にあたるのが「懲戒解雇」となります。

一般的に使われる「クビ」という表現は、法律用語ではなく俗語です。「クビになった」という言葉は、会社側が一方的に雇用関係を打ち切る場合に用いられる表現。普通解雇や懲戒解雇、雇止めなど複数のケースが含まれるため、実務的にはその内実を確認する必要があります。

懲戒免職が科されるのは、社会的・倫理的に重大な非違行為があった場合です。たとえば次のような行為が対象になります。

- 公金横領や業務上の着服

- セクハラやパワハラなどのハラスメント行為

- 飲酒運転、ひき逃げ、暴行などの刑事事件

- 放火、殺人、淫行などの公務外非行関係

- 個人情報漏洩や文書改ざん

- 業務上の職務放棄や不正な兼業

能力不足や健康理由による退職は懲戒免職にはあたりません。これらは「分限免職(ぶんげんめんしょく)」と呼ばれ、性質が異なります。

分限免職とは、公務員が勤務実績不良や心身の故障などにより職務遂行能力が不足する場合に、本人の意に反して免職する処分です。懲戒免職とは異なり、制裁の意味合いはなく、退職金も支給されます。

懲戒免職は、本人の人生に大きな影響を与える重大な処分です。そのため、判断には厳格なルールが求められます。次の「7つの原則」を理解し、適正に運用することが重要です。

処分の対象となる行為は、あらかじめ就業規則や法令に明記されていなければなりません。

「どんな行為が処分の対象になるか」が事前に定められていないと、処分は無効とされる可能性があります。

同じ違反行為に対しては、誰に対しても公平・平等に処分を科す必要があります。

特定の人物だけが重い処分を受けることは、差別的で不当とされかねません。

違反行為の内容や程度に対して、処分が過度でないことが求められます。

軽微なミスに対して懲戒免職を科すような極端な対応は、社会通念上不相当とされるおそれがあります。

処分を決定する前に、本人に弁明の機会を与えるなど、正当な手続きを踏まなければなりません。

秘密裏に処分を下すことは、無効とされる可能性があります。

同じ違反行為に対して、何度も懲戒処分を科してはならないという原則です。

すでに処分を受けた行為に対して、再度免職を命じることは許されません。

懲戒処分と同時に別の不利益(減給・配置転換など)を重ねて課す場合は、合理性・必要性が問われます。

合理的理由のない“重ね処分”は違法とされることがあります。

違反行為を把握した後、速やかに処分を決定しなければなりません。

長期間放置された後の懲戒免職は、正当性を疑われることがあります。

これらの原則を無視した処分は、後に「処分の取り消し」や「損害賠償請求」につながるリスクがあります。懲戒免職は、厳格なルールのもとに慎重に判断・執行されるべき措置です。

懲戒免職となった公務員への、退職金や年金などはどうなるのでしょうか。ここからは影響を解説します。

懲戒免職となった場合、退職金は原則として不支給です。

ただし、公務員の退職手当支給制度には「支給制限」という規定があり、退職事由が懲戒免職であっても、事案の性質や在職期間などを考慮して一部支給される可能性もあります。

たとえば、不正行為が軽微であり、長年誠実に勤務していた実績がある場合などには、減額されたうえで一部支給されるケースもあります。

ただし、犯罪行為など重大な違法行為があった場合は全額カットされることも一般的です。

国家公務員・地方公務員(正規職員)は、労働基準法や雇用保険法の適用除外とされており、雇用保険に加入していません。

そのため懲戒免職となっても、雇用保険から失業手当(基本手当)は原則として受給できません。

懲戒免職となった場合の再就職は、一般的に困難を伴います。

国家公務員および地方公務員は、懲戒免職後2年間は公務員としての職に就くことができません。

また民間企業は、職歴の空白や離職理由を重視する傾向にあるため、一般的に面接や履歴書での説明をする必要があることが多いため、再就職には大きな壁が立ちはだかるといえます。

仮に懲戒免職の事実を隠して就職し、後に発覚すると、内定取消や解雇の可能性も。誠実に事情を説明し、前向きな姿勢や反省の意思を示すことが、再スタートには不可欠です。

懲戒免職となっても、すでに納めた年金保険料や加入期間は原則として有効です。

つまり、一定の受給資格(原則10年以上の加入)がある限り、将来年金を受け取る権利は維持されます。

Q1. 懲戒免職とは?

公務員に科される最も重い処分で、強制的に職を失います

Q2. 懲戒解雇や「クビ」との違いは?

懲戒免職は公務員、懲戒解雇は民間社員に対する処分。「クビ」は俗語で両者を含むことがあります

Q3. 退職金や失業保険はどうなる?

退職金は原則なし。公務員は雇用保険に未加入のため、失業保険も受け取れません

Q4. 再就職や年金への影響は?

再就職は難しく、公務員には2年間の再任用制限あり。年金は原則受け取れます

懲戒免職とは、公務員に対する最も重い処分です。民間の懲戒解雇とは制度上・法的根拠が異なり、処分理由や影響範囲も広範に及びます。

一度懲戒免職となると、その後の人生に与える影響は計り知れません。社会的信頼回復には時間がかかります。

一方で組織側にも適正な判断と透明性のある手続きが求められ、いい加減な処分は重大な法的責任を招きかねません。懲戒免職を正しく理解することが大切です。

今後もDFEブログでは、皆さんのお仕事に役立つ豆知識を発信していきます。

DFEは、事務代行から経理代行まで幅広いバックオフィス業務に対応可能です。

煩雑な事務業務などを外注化して経営効率化を進めませんか?

ぜひお気軽にDFEまでお問い合わせください。