「健康保険証が廃止される」というニュース、最近よく耳にしますよね。

しかし、「いつから使えなくなるの?」「マイナンバーカードがないと、病院で10割負担になるの?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

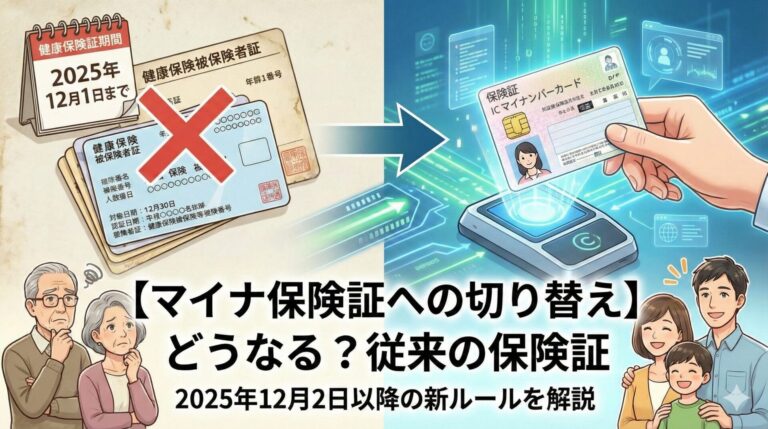

実は、従来の健康保険証が完全に使えなくなる「Xデー」は、2025年12月2日です。

今回は、この日を境に何が変わるのか、そしてマイナ保険証を持っていない場合はどうなるのか、その仕組みを分かりやすく解説します。

国がマイナ保険証を進める3つの理由

「なぜ国は、ここまで強くマイナ保険証への切り替えを進めるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。 実は、単なるデジタル化だけでなく、私たち利用者にとっても「医療の質」や「便利さ」に関わる大きなメリットがあるからです。主な理由は以下の3つです。

1. より良い医療を受けるため(データ共有)

今までは、お薬手帳を忘れると、医師はあなたが「他にどんな薬を飲んでいるか」を正確に把握できませんでした。 マイナ保険証なら、過去に処方された薬や特定健診の結果などのデータを、医師や薬剤師がその場で確認できます。これにより、飲み合わせの悪い薬の処方を防いだり、重複する検査を避けたりすることができます。

2. 手続きを自動化・便利にするため

これが利用者にとって最大のメリットかもしれません。 従来の保険証では、手術などで医療費が高額になった場合、役所で「限度額適用認定証」という書類を申請しないと、窓口で高額な一時払いが必要でした。 マイナ保険証なら、この手続きが一切不要になります。カードリーダーを通すだけで、自動的に自己負担限度額までの支払いで済みます。

3. 社会全体のコスト削減と不正防止

従来の「顔写真のない保険証」は、他人の使い回し(なりすまし受診)が起きやすいという問題がありました。 マイナ保険証は「顔認証」や「暗証番号」を使うため、本人確認が厳格になり、不正利用を防ぐことができます。また、紙の保険証の発行・郵送にかかる膨大な事務コストを削減する狙いもあります。

従来の健康保険証のスケジュール

まず、従来の健康保険証のスケジュールを確認します。法律上の動きは次の2段階です。

- 2024年12月2日:従来の健康保険証の「新規発行」が終了

- 2025年12月1日:従来の健康保険証の「経過措置(猶予期間)」が終了

つまり、2024年12月に発行が止まっても、手元にある有効な保険証は最長で1年間使えました。しかし、その猶予期間が終わるのが2025年12月1日です。

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は原則として使用できなくなります。

マイナ保険証への切り替えパターン

では、12月2日以降、私たちはどのようにして医療機関を受診すればよいのでしょうか?

状況は以下の3パターンに分かれます。

- すでに「マイナ保険証」を利用している

- マイナンバーカードはあるが、保険証利用登録をしていない

- マイナンバーカードを持っていない・作りたくない

1.すでに「マイナ保険証」を利用している方

今まで通りでOK.

マイナンバーカードを持参し、病院のカードリーダーで受付をします。特に新しい手続きは必要ありません。

2.マイナンバーカードはあるが、保険証利用登録をしていない方

保険証利用登録をするか、3の「資格確認書」を使います。

マイナンバーカードに保険証を紐付けるのは、非常に簡単。医療機関の受付やセブン銀行ATMなどで、その場で登録が可能です。

登録したくない場合は、3と同様の扱いになります。

3.マイナンバーカードを持っていない・作りたくない方

マイナ保険証を持たない方には、申請なしで自動的に「資格確認書」という書類が健康保険組合や自治体から送られてきます。

この「資格確認書」があれば、これまで通り保険診療(1〜3割負担)を受けられます。

「資格確認書」とは?

「資格確認書」とは、マイナ保険証がない人が、これまで通り保険診療(1〜3割負担)を受けられるようにするための証明書です。

- サイズ・形:従来の保険証と同じようなサイズ・形状になる予定

- 使い方:病院の窓口で提示(従来の保険証と同じ使い方)

- 有効期限:最長5年(保険者によって異なります)

つまり、2025年12月2日以降も、この「資格確認書」があれば、マイナンバーカードを持っていなくても安心して病院にかかることができます。

まとめ

A.2025年12月1日まで

A.「資格確認書」があれば、今まで通り受診可能

A. 原則不要。健康保険組合や自治体から自動的に送られてくる予定

A.自身で破棄するか、指定の場所に返却

従来の健康保険証が使えなくなるのは事実ですが、医療を受けられなくなるわけではありません。

マイナ保険証がある人 → そのまま使う

マイナ保険証がない人 → 「資格確認書」が届くのでそれを使う

「2025年12月2日」という日付を恐れず、ご自身の状況に合わせて準備をしておきましょう。もし不安な点があれば、加入している健康保険組合や自治体の窓口に確認してみることをおすすめします。