企業がフリーランスや外部業者に業務を依頼する際によく用いられる「業務委託契約」。

しかし契約を結んだあとに「やはり解除したい」と思う場面も少なくないでしょう。業務委託契約は本当に途中で解除できるのでしょうか?

業務委託契約はたとえ契約期間の途中であっても解除できる場合がありますが、その可否は契約の種類によって異なります。

今回は、注意点や具体的な手順について解説します。

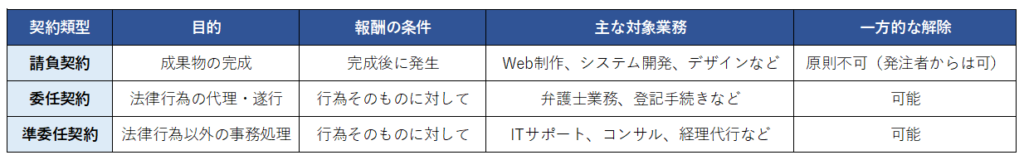

業務委託契約とは、企業が特定の業務を外部の個人や法人に依頼する際に結ぶ契約のこと。

法律上は次の3つの契約形態に分類され、それぞれ目的や性質が異なります。

- 請負契約

- 委任契約

- 準委任契約

契約の形態によって、解除できるかどうか、解除の際にどのような義務が生じるかが大きく異なります。自社が締結している契約がどの類型にあたるかを正しく把握しておきましょう。

成果物の完成が目的の契約です。依頼された業務が「完成」してはじめて報酬が発生します。

例: Webサイト制作、システム開発、パンフレットデザインなど。

法律行為を代理で行うことを目的とする契約です。完成を前提とせず、行為そのものに対して報酬が発生します。

例: 弁護士による代理交渉、不動産登記の代理など。

委任契約のうち、法律行為以外の事務処理を委託する契約です。継続的な支援や作業代行などが該当します。

例: ITサポート、経理代行、コンサルティング業務など。

業務委託契約は、契約の種類によって「一方的に解除できるかどうか」が異なります。それぞれの契約形態ごとに見ていきましょう。

原則として一方的な解除はできません。

請負契約は「完成された成果物」に対して報酬が発生する契約であり、途中解除をすると相手方に損害を与える可能性があるためです。

ただし、民法第641条により注文者(発注側)は、完成前であればいつでも契約を解除することが可能です。

ただしその場合は、すでにかかった費用や損害について補償義務が生じます。

発注側・受託側のどちらからでも、いつでも解除することが可能です(民法第651条)。

これは、委任・準委任契約が「信頼関係」を前提とする契約だからです。

ただし解除の仕方やタイミングによっては「相手方に損害が生じた場合、損害賠償責任が発生する」ケースもあるため、事前に通知し、誠意ある対応が求められます。

契約書の定めが優先される:どの契約形態であっても、契約書に解除条件や通知期間が明記されている場合は、その内容が優先されます。一方的な解除を行う前に、まずは契約書を確認することが重要です。

業務委託契約を解除することは可能なケースが多いですが、解除の仕方を誤るとトラブルや損害賠償の原因になりかねません。解除の際は、以下の点に注意しましょう。

業務委託契約では、解除に関する条件や手続きが契約書に定められていることがほとんどです。

「〇日前までに書面で通知すること」「損害が発生した場合は補償すること」などの条文があれば、それに従う必要があります。

一方的な解除が可能な契約であっても、突然の通告は相手の業務に大きな影響を与えることがあります。

解除の意思はなるべく早めに、書面(メール・通知書など)で明確に伝えましょう。

できれば口頭でも補足し、誠意ある説明を行うことでトラブルを防げます。

たとえ解除が可能な契約でも、相手方に損害が生じた場合は損害賠償責任を問われることがあります。

たとえば請負契約では、解除時点までにかかった費用や材料費、機会損失などが補償対象となる可能性があります。

解除後の混乱を防ぐため、業務の引き継ぎ・成果物の返却・データ削除の確認なども忘れずに行いましょう。

また、相手に秘密保持義務や競業避止義務を課している場合、その効力が解除後も継続するかを確認しておくことが重要です。

業務委託契約の相手は、フリーランスや中小事業者など立場の近いビジネスパートナーであることも多く、今後の関係性にも影響します。

不満がある場合でも、感情的にならず、ビジネスとして冷静・丁寧に対応する姿勢が望まれます。

業務委託契約を解除する場合、事前準備をしっかり行い、適切な手順を踏みましょう。

業務委託契約を解除する際、最初に行うべきは契約書の確認です。解除が認められる条件や通知の期限、解除の方法など、解除条項の内容をしっかりと把握しておきましょう。あわせて、損害賠償や違約金に関する取り決め、秘密保持義務が契約終了後も継続するかどうかについても確認しておく必要があります。契約の種類(請負・委任・準委任)によって解除の自由度も異なるため、契約形態の確認も重要です。

契約書の内容を確認したら、次は相手方に対して契約を解除したい旨を伝えます。通知は、書面(メールや文書)による形式が望ましく、解除の理由や解除希望日を明確に記載します。法的には一方的な解除が可能な契約でも、突然の連絡はトラブルを招くおそれがあるため、できる限り早めに伝えることが肝心です。必要に応じて口頭でも補足し、誠意をもって丁寧に説明することが大切です。

通知後は、実際にいつ契約を終了させるのか、未払い報酬はどう精算するのかといった具体的な条件について、相手方とすり合わせを行います。特に中途解除の場合、相手に損害が発生する可能性があるため、補償の範囲や金額についても確認が必要です。また、納品済みまたは途中まで進んでいる成果物の扱い、業務の引き継ぎについてもこの段階で話し合っておくと、解除後の混乱を防ぐことができます。

契約の解除内容について双方で合意できた場合、その内容を文書に残しておくと安心です。覚書や合意書といった形式で、解除日、精算方法、返却物の確認、守秘義務の継続などを明記しておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。法的な強制力を高めるために、双方で署名や押印を行うのが望ましいでしょう。

契約終了日までに必要な引き継ぎやデータ返却、業務整理を行います。業務の途中で契約を解除する場合でも、相手方の事業に支障を与えないよう配慮することがビジネスマナーです。納品ファイルの整理や業務の進捗共有、必要に応じた説明対応などを行い、業務の区切りを明確にします。また、秘密保持義務や競業避止義務が契約終了後も継続する場合は、その範囲や期間についても相手方と共有しておきましょう。

業務委託契約の解除は、契約書の内容や契約形態によって異なるため、慎重に進める必要があります。

解除を行う際は、まず契約書をしっかり確認し、解除条件や通知方法、解除後の義務を把握しましょう。

解除の際には、相手方の損害を最小限に抑える配慮が求められ、感情的な対応を避け、ビジネスマナーを守ることが重要です。

業務委託契約に関するお問い合わせはDEFまで。

DFE OFFICIAL BLOG

DFE OFFICIAL BLOG